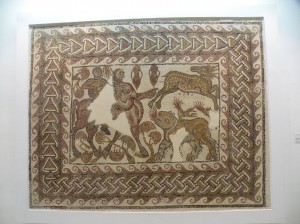

l’eroe Achille, cavalcando il centauro Chirone, ha colpito con una freccia un cervo (mosaico proveniente dalla regione tunisina di Beja della fine VI sec. inizio VII sec d.C.). In realtà l’arco come arma da caccia non era molto diffuso in epoca imperiale; a destra, scena di caccia al cinghiale e alla lepre da un mosaico della prima metà del III sec d.C. ritrovato a Sousse (l’antica Hudrumetum romana)

Per quanto riguarda le armi impiegate in epoca imperiale per l’esercizio venatorio sappiamo dello spiedo, sorta di lunga lancia che veniva manovrata appoggiando l’asta sul palmo della mano sinistra e muovendola per colpire di stoccata la fiera con la mano destra. Lo spiedo era l’arma tipica della caccia al cinghiale. Arco e mazza erano meno diffuse. Un ruolo fondamentale lo giocavano invece trappole e reti, di lino, alcune lunghe fino ad una sessantina di metri e alte un metro e mezzo. Del resto la caccia antica era concepita in due fasi essenziali: lo stanare la selvaggina e l’indirizzarla verso le reti. Difficilmente il cacciatore inseguiva e affrontava da solo la preda, soprattutto se si trattava di cinghiali, orsi o leoni nelle cacce esotiche. I battitori armati di bastoni e pietre si occupavano di spingere verso le reti e le trappole lupi, volpi, cinghiali e persino orsi. Per farlo usavano banderuole o più spesso torce come testimonia  inequivocabilmente un mosaico rinvenuto ad Ippona (Algeria). Spesso si arrivava a dare fuoco ad un’intera zona di macchia per spaventare le prede e farle uscire allo scoperto, se ne lamenta in uno dei suoi scritti, per esempio, Silio Italico, avvocato e poeta del I sec d.C.. Nel discorso indirizzato a Commodo Giulio Polluce, retore del II sec. d.C. descrive come deve essere l’abbigliamento di chi si reca ad una battuta di caccia: tunica leggera di un colore non chiassoso, né bianca per non attirare l’attenzione dell’animale (i primordi del mimetismo). Indispensabile sostituire i tradizionali sandali con calzari che proteggessero tutto il piede e lo sostenessero. Troviamo anche di ciò pieno riscontro in più di una raffigurazione contenuta al Bardo. Un tesoro iconografico quindi, quello ospitato nel prestigioso museo tunisino, che ci testimonia come per certi aspetti i nostri antenati cacciatori ci assomigliassero più di quanto ci si aspetterebbe, considerati i 2000 anni che ci separano da loro.

inequivocabilmente un mosaico rinvenuto ad Ippona (Algeria). Spesso si arrivava a dare fuoco ad un’intera zona di macchia per spaventare le prede e farle uscire allo scoperto, se ne lamenta in uno dei suoi scritti, per esempio, Silio Italico, avvocato e poeta del I sec d.C.. Nel discorso indirizzato a Commodo Giulio Polluce, retore del II sec. d.C. descrive come deve essere l’abbigliamento di chi si reca ad una battuta di caccia: tunica leggera di un colore non chiassoso, né bianca per non attirare l’attenzione dell’animale (i primordi del mimetismo). Indispensabile sostituire i tradizionali sandali con calzari che proteggessero tutto il piede e lo sostenessero. Troviamo anche di ciò pieno riscontro in più di una raffigurazione contenuta al Bardo. Un tesoro iconografico quindi, quello ospitato nel prestigioso museo tunisino, che ci testimonia come per certi aspetti i nostri antenati cacciatori ci assomigliassero più di quanto ci si aspetterebbe, considerati i 2000 anni che ci separano da loro.