Gli occhi vividi sembrano guardare un orizzonte infinito, il pelo sericeo ne ricopre i muscoli guizzanti e ne delinea l’armonia delle forme tanto che verrebbe voglia di allungar loro una carezza. Si tratta di rappresentazioni artistiche, ma appaiono talmente vive da far dimenticare per qualche istante questa loro particolare condizione. Sono i cani di George Vernon Stokes, uno dei più importanti “sporting artists” britannici dell’età contemporanea. Un maestro che con la sua arte ha saputo come pochi, cogliere e ricomporre i frammenti più veritieri della personalità dei soggetti da lui ritratti.

George Vernon Stokes nacque a Carlisle nel 1873, e fin da ragazzo mostrò il talento figurativo che lo contraddistinse durante l’intero arco della sua esistenza. Seguiva il padre a caccia, e la sua passione per l’arte cinegetica ed in particolare lo “shooting”, lo portò a dedicarsi esclusivamente alla rappresentazione di cani da ferma, spaniel, retriever e selvaggina varia in un continuo passare da una tecnica all’altra. Oli, acquerelli, pastelli e, appunto, incisioni presero forma dalla sua mano guidata dal cuore. Il suo talento e la sua maestrìa furono tali da consentirgli di esibire le sue opere nientemeno che alla Royal Academy, nel 1907. Illustrò diverse pubblicazioni venatorie e naturalistiche, e pur avendo avuto la possibilità di trasferirsi a Londra, non abbandonò mai la sua amata campagna inglese concludendo la sua esistenza terrena a Deal, nel Kent nel 1954.

LA TECNICA DELL’INCISIONE

Le prime incisioni, in epoca medioevale, venivano effettuate su tavole di legno servendosi di coltelli, punteruoli e stiletti vari. Però, data la natura stessa del materiale legnoso, morbido e organico anche se stagionato, la precisione con cui si potevano tracciare le linee e gli spazi lasciava molto a desiderare. L’avvento delle stampe da incisione su rame, prese piede alla fine del quindicesimo secolo, ossia il millequattrocento, e più precisamente nel 1486. La tecnica era caratterizzata dalla maggior purezza della linea e dunque dall’accresciuta possibilità di rendere meglio i dettagli e le forme rispetto all’incisione su legno. Su una lastra di rame di conveniente superficie e spessore l’artista incideva con una specie di chiodo, disponibile in varie forme e dimensioni, la figura da lui desiderata; quindi, a decoro ultimato, copriva la lastra incisa con inchiostro espandendovelo lentamente su tutta l’area. A questo punto, dopo aver atteso qualche minuto, tramite una pezza ripuliva con cura la superficie che aveva inchiostrato. Il colore andava via facilmente laddove la lastra non era stata incisa per via della levigatezza di questa, ma rimaneva invece ben legato al rame nei solchi ed in generale in ogni punto dove il punteruolo aveva scavato. Così, la lastra era pronta per generare la stampa propriamente detta. L’artista, o uno stampatore di fiducia, poneva la tavola dal lato lavorato a contatto con un foglio di carta morbida e porosa disposto sul piano di un torchio a vite che veniva fatto scendere pressando con il giusto grado di energia sul retro della lastra. L’immagine rimaneva dunque impressa sul foglio.

Fino al 1513 lo strumento usato per incidere era un semplice punteruolo le cui dimensioni, pur essendo variabili, non erano mai troppo sottili. Dopo questa data invece, fa la sua comparsa uno strumento destinato a cambiare per sempre la qualità delle incisioni: il bulino o “ago”. Si trattava appunto di un ago molto sottile e robusto sormontato da un manico ergonomico, il quale, com’è intuibile, dava la possibilità di migliorare enormemente l’accuratezza della lavorazione della lastra di rame.

La lastra di rame incisa però non era eterna, e già dopo venti o trenta copie la stampa ottenuta non appariva più pulita come le precedenti. Quando la qualità non era più ritenuta accettabile la produzione veniva esaurita e la lastra, il più delle volte, distrutta. Ciò significa che le prime copie di una tiratura erano sempre le migliori e tuttora, i veri esperti sono in grado di capire con un buon grado di approssimazione a quale posizione cronologica appartiene la stampa che stanno esaminando.

Nell’ottocento, per ovviare alla eccessiva duttilità e conseguente deteriorabilità del rame, si iniziò ad usare l’acciaio che permetteva tirature di diverse centinaia di copie. Questo è il motivo per cui un’incisione su rame, a parità di qualità dell’artista, avrà sempre un valore economico molto superiore a quelle su acciaio. E’ chiaro però che di fronte ad un artista come Vernon Stokes, il materiale del supporto viene a inevitabilmente a perdere d’importanza.

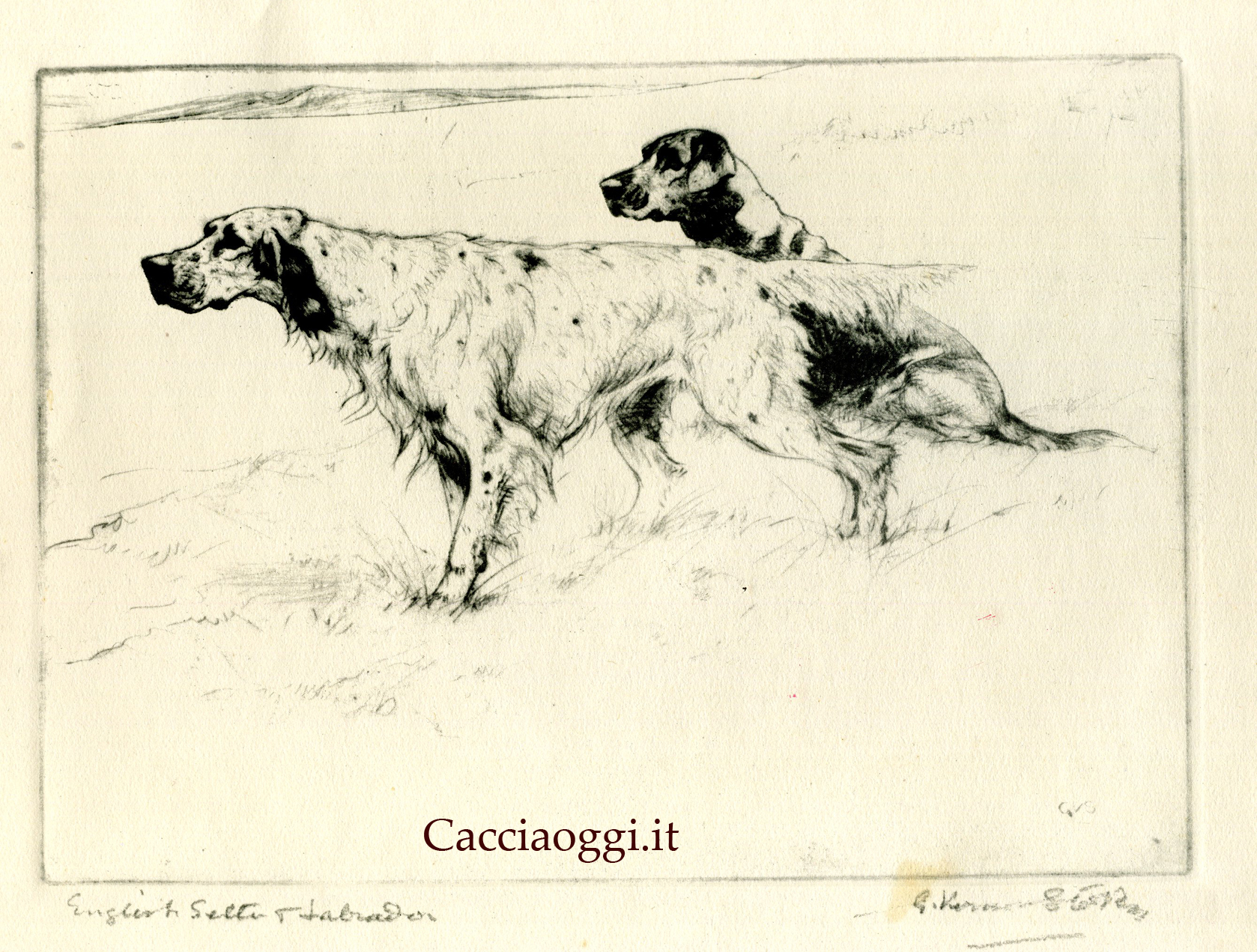

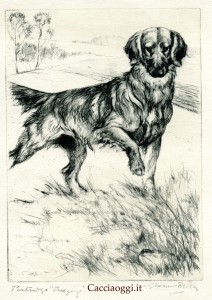

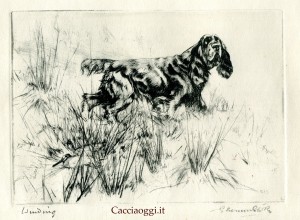

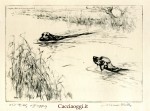

Dalla sua mano hanno preso forma immagini che da sole possono considerarsi piccole ma veritiere icone di una cultura “country” ancora viva fino agli anni sessanta del secolo scorso, ma oggi ormai irrimediabilmente consegnata ad un limbo dimensionale non più fruibile se non con gli occhi dello spirito. Dalla “punta secca” maneggiata dal maestro, nacquero scene di quella cinofilia autenticamente britannica che ha permeato i cuori e le menti degli appassionati di ogni paese. Per poter davvero gustare la precisione tecnica e la maestria di Vernon Stokes, vi invito a cliccare su ognuna delle immagini qui presentate. Potrete osservare la finezza del lavoro di bulino e l’attenzione a particolari minimi ma fondamentali per poter conferire al soggetto quell’ ”anima” che altrimenti non avrebbe. Il pelo o le penne degli animali, una pianta, un piccolo dettaglio anatomico, esaminate tutto: rimarrete stupiti dalla qualità straordinaria, dalla forza vitale e dal dinamismo che ancora adesso queste figure emanano.

Nella figura d’apertura ammiriamo un grande classico: uno splendido setter inglese in ferma o in consenso, ed accanto a lui il labrador seduto, che attende il frullo e lo sparo per poter sperabilmente riportare il selvatico ucciso. Esaminando le anatomie del cane in punta, non possono sfuggire le proporzioni generose attribuite al setter, e l’atteggiamento di ferma ben lontano da quello a cui noi italiani siamo abituati. Sappiamo che il setter inglese discende massimamente da sangue spaniel per così dire “adattato” alla ferma fin da sedicesimo secolo, ma è altrettanto acclarato che il cugino pointer ha provveduto a fornire un importante quota di geni alla costituzione definitiva del bel frangiato.

Nella figura 2, un bel “terra”, eseguito da due setter, uno irlandese e un altro inglese sul morbido svogersi delle colline. Di Stokes impressiona l’attenzione al dettaglio: ogni pelo, ogni muscolo e perfino l’espressione degli occhi dei suoi soggetti, sono rappresentati con una dovizia ed una naturalità assoluta. La conoscenza dell’anatomia, come più volte ho sottolineato in altri articoli, è un bagaglio assolutamente fondamentale per un artista degno di questo nome. Qui si nota che il setter irlandese è ancora acerbo, alle prime esperienze, leggendo questa sua timidezza nell’occhio magistralmente interpretato dall’artista. Il setter inglese invece ostenta più tranquillità, quasi distacco, certamente frutto di un addestramento di lungo corso.

Nell’immagine 3 un altro classico assolutamente britannico:

un irish water spaniel che riporta da uno specchio d’acqua un’oca abbattuta. La scena è splendida, con il gruppo cane-uccello che spicca notevolmente sullo sfondo anche in virtù della sapiente trama grafica intessuta da Stokes nel disegnare il pelo riccio dello spaniel.

Alla figura 4, un golden retriever ha avvertito una starna fra le erbe e guarda con sospetto verso l’origine dell’emanazione. Il mantello del cane è un capolavoro di resa visiva: linee morbide e allungate, poco interrotte, eccellente utilizzo del chiaroscuro per ottenere l’effetto di lucentezza dorata tipica

della razza. E’ chiaro che il protagonista unico è lui, in quanto la “partridge” ha la soavità di una comparsa ed è solo un pretesto per consentire all’artista di svolgere il suo discorso grafico attorno al cane. Alla figura 5, uno sketch magnifico: un sussex spaniel che riporta un fagiano tenebroso. A differenza dell’immagine precedente, qui il

selvatico, benchè morto, assume un ruolo di co-protagonista a pieno titolo. La minuzia con cui Vernon Stokes ha saputo renderne penne e piumaggio lo pone quasi nella condizione di rubare la scena al cane, pur, come di consueto, splendidamente tracciato.

Beccaccino ferito e individuato dal clumber spaniel alla figura 6, dove più che in altri disegni è reso il dinamismo della muscolatura sotto i ciuffi fluenti del manto, e altro bello spunto stilistico alla figura7, in cui l’artista mostra un’azione di scovo da parte di uno springer ai danni di un coniglio selvatico. Il cane è rappresentato nella porzione della testa e del collo, mentre il selvatico si mostra di spalle in un atteggiamento talmente naturale da lasciare a bocca aperta.

L’immagine 8 è un altro emblema dell’iconografia venatoria britannica. Due magnifici pointers in ferma e consenso. Le anatomie e gli atteggiamenti appartengono a quelle linee di sangue autenticamente britanniche, che ogni conoscitore non potrà non ravvisare in un cesello distinto, in una canna nasale lunga, in un muso ben quadrato, ed in genere in un’armonia di muscoli e mantello quale solo il signore del vento sa offrire.

Nella prossima puntata, altri capolavori d’incisione sapranno trasmetterci i sussurri lontani, le suggestioni impalpabili e le emozioni concrete di un mondo che non c’è più.