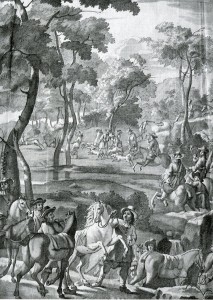

Meno nobiliare della caccia al cervo, anche quella alla lepre veniva praticata a La Venaria. “ Caccia alla lepre” di J. Miel da A. di Castellamomte, op. cit..Sotto, “Il lasciar correre”, uno dei momenti della caccia rituale all’epoca dei Savoia, e “Caccia all’orso“, sempre del pittore fiammingo di corte J. Miel. Da A. di Castellamonte, op. cit.

Esaminandone le sole impronte e gli escrementi erano in grado di stabilire l’età e le caratteristiche dei vari esemplari che proponevano poi al Re per la battuta, il quale aveva l’ultima parola sulla scelta del capo da cacciare. Nel frattempo infatti si era fatto giorno e il gruppo dei cacciatori e del seguito era partito dalla Reggia stessa, con i cani al seguito, fatti uscire dai canili, e montando i cavalli delle grandi scuderie, alla volta di una radura del bosco prescelta per il rendez-vous, dove veniva servita una sfarzosa colazione; per rendersi conto del numero di animali coinvolti, basti pensare che di norma in una battuta alla Venaria era previsto l’impiego di circa 150 cani e di 200 cavalli. Dopo aver consultato i Valets e scelto la preda, la reale comitiva veniva guidata dagli stessi nel luogo di avvistamento del cervo. Ad un cenno del sovrano venivano sciolti i “cani da lancio” che facevano partire la preda. E’ il momento del cosiddetto “lancer”. E’ l’inizio vero e proprio della battuta, e i vari membri dell’Equipaggio si approntano per svolgere quel ruolo che il rituale venatorio della Chasse à courre assegna loro. Squilli di trombe segnano ogni momento come quello de l’Hallali courant che precede di poco l’Hallali sur pied o par terre, a seconda che la preda raggiunta sia ancora in piedi circondato o che sia stramazzata a terra esausto. In Piemonte non è il primo Piqueur, come imporrebbe il rituale francese ad abbattere il cervo all’arma bianca, sono i cani a farlo. Siamo così giunti alla Curée, che poneva fine alla battuta di caccia. Il piede destro del cervo, ormai morto, viene consegnato come omaggio all’ospite più importante, o al Maître d’Equipage, (Honneurs du pied). La Curée poteva essere “chaude” o “froide” a seconda che si svolgesse sul luogo stesso dell’abbattimento o più tardi. A Venaria, nel Seicento, la Curée froide si svolgeva nel grande cortile del canile. Durante la Curée il cervo veniva scuoiato e alcune sue parti venivano date in premio ai cani. Alla fine di una giornata di caccia spesso erano previsti balli e feste; pensata per fiere attività venatorie la residenza de La Venaria non si sottraeva certo al ruolo di teatro di vanità. Lo spettacolo non era inteso come lo viviamo oggi noi nel passivo ruolo di spettatori. Il “Grand ballet” e il “Ballet des dames” offrivano a nobildonne e gentiluomini le occasioni di mettersi in mostra con le “Entrées” e le suggestioni scenografiche: a Venaria la corte al completo entra nella finzione scenica dello spettacolo, la cosiddetta “recita del piacere”. Perché

par terre, a seconda che la preda raggiunta sia ancora in piedi circondato o che sia stramazzata a terra esausto. In Piemonte non è il primo Piqueur, come imporrebbe il rituale francese ad abbattere il cervo all’arma bianca, sono i cani a farlo. Siamo così giunti alla Curée, che poneva fine alla battuta di caccia. Il piede destro del cervo, ormai morto, viene consegnato come omaggio all’ospite più importante, o al Maître d’Equipage, (Honneurs du pied). La Curée poteva essere “chaude” o “froide” a seconda che si svolgesse sul luogo stesso dell’abbattimento o più tardi. A Venaria, nel Seicento, la Curée froide si svolgeva nel grande cortile del canile. Durante la Curée il cervo veniva scuoiato e alcune sue parti venivano date in premio ai cani. Alla fine di una giornata di caccia spesso erano previsti balli e feste; pensata per fiere attività venatorie la residenza de La Venaria non si sottraeva certo al ruolo di teatro di vanità. Lo spettacolo non era inteso come lo viviamo oggi noi nel passivo ruolo di spettatori. Il “Grand ballet” e il “Ballet des dames” offrivano a nobildonne e gentiluomini le occasioni di mettersi in mostra con le “Entrées” e le suggestioni scenografiche: a Venaria la corte al completo entra nella finzione scenica dello spettacolo, la cosiddetta “recita del piacere”. Perché  anche questo oltre alle battute di caccia dà prestigio alla casata e genera il senso di aggregazione nobiliare in un mondo dove il duca è polo accentratore dell’aristocrazia del tempo. Ogni evento dinastico viene celebrato con spettacoli a corte. Balletti, favole mitologiche, drammi in musica antenati dell’opera lirica. Tra i tanti spettacoli messi in scena a La Venaria ci piace ricordare quello dal titolo Diana trionfante d’amore definito dalle cronache del tempo come “picciol Divertimento musicale” o il carosello del 1669 Trionfo delle virtù contro i mostri e replicato nel 1678 per celebrare il genetliaco di Maria Giovanna Battista. Solo alla fine degli anni ‘70 del 1600 l’imperante costume delle celebrazioni melodrammatiche a corte cede man mano passo alle rappresentazioni in teatro a Torino. Ma già dopo la morte del duca Carlo Emanuele II, la consorte Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours organizzerà nelle residenze cittadine molti degli “svaghi” di corte. Carlo Emanuele III, salito al trono, sposterà la sua attenzione verso la Palazzina di caccia di Stupinigi sempre opera di Filippo Juvarra.

anche questo oltre alle battute di caccia dà prestigio alla casata e genera il senso di aggregazione nobiliare in un mondo dove il duca è polo accentratore dell’aristocrazia del tempo. Ogni evento dinastico viene celebrato con spettacoli a corte. Balletti, favole mitologiche, drammi in musica antenati dell’opera lirica. Tra i tanti spettacoli messi in scena a La Venaria ci piace ricordare quello dal titolo Diana trionfante d’amore definito dalle cronache del tempo come “picciol Divertimento musicale” o il carosello del 1669 Trionfo delle virtù contro i mostri e replicato nel 1678 per celebrare il genetliaco di Maria Giovanna Battista. Solo alla fine degli anni ‘70 del 1600 l’imperante costume delle celebrazioni melodrammatiche a corte cede man mano passo alle rappresentazioni in teatro a Torino. Ma già dopo la morte del duca Carlo Emanuele II, la consorte Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours organizzerà nelle residenze cittadine molti degli “svaghi” di corte. Carlo Emanuele III, salito al trono, sposterà la sua attenzione verso la Palazzina di caccia di Stupinigi sempre opera di Filippo Juvarra.