“Il 31 luglio 1906, vigilia dell’apertura della caccia alla quaglia, mi ritrovai sotto l’atrio immenso ed affollato della vecchia stazione di Milano, con sacco e fucile ad armacollo e al guinzaglio il grande bracco italiano piemontese bianco arancio Sansone, che pesava esattamente quarantotto chili…”. Così Paolo Ciceri scriveva nel suo libro “Il Bracco Italiano”, compendio concettuale di una vita dedicata all’allevamento del nobile fermatore nostrano. La prima considerazione che salta alla mente, si riferisce all’aggettivo “piemontese”. Per quale motivo Ciceri sentì il bisogno di specificare questa attribuzione, descrivendo il cane di cui stava parlando? La risposta non può fornirla che la storia. Il bracco italiano, come razza ufficialmente titolare di un unico standard, nasce solo nel 1923. Fino ad allora, pur trattandosi sempre di bracchi italiani, i cani venivano identificati tramite le caratteristiche proprie dei ceppi etnici da cui provenivano. Senza andare a ripercorrere una storiografia antica di oltre mille anni, focalizziamo il nostro interesse su quali erano questi gruppi genetici al sorgere dell’alba del novecento. Fondamentalmente, se ne potevano distinguere tre: il bracco lombardo, il bracco piemontese ed il bracco piacentino, in cui è compreso, per ragioni geografiche, il famoso “bracco Ranza”.

Mentre il bracco lombardo, già grandemente apprezzato nel cinquecento mediceo, si presentava per lo più roano marrone, pesante, con giogaia e pelle abbondante, testa larga con orecchie a volte arrotondate in punta nonchè taglia notevole ed ossatura robusta, il bracco piemontese era invece bianco arancio, di forme più snelle e testa più allungata, malgrado rimanesse un cane di mole decisamente sopra la media. Per i bracchi piacentini invece, sono necessarie due parole in più.

Intorno al 1850, Giovanni Ranza, facoltoso possidente di Carpaneto, borgo rurale piacentino, si rese artefice di un accadimento che influì molto su quello che settant’anni più tardi sarebbe stato identificato come bracco italiano. Egli era un cacciatore appassionato e per la propria attività si serviva di bracchi locali, che potevano essere sia di derivazione lombarda o piemontese, che essere autoctoni della provincia.

Avvenne che nella zona piantò le tende una famiglia di saltimbanchi che si esibiva anche con qualche animale ammaestrato, fra cui un cane di notevole intelligenza e, dato lo scarso vitto che il capofamiglia, un certo Micheletti, gli somministrava, di ancor più impressionante magrezza . Era un bracco bianco arancio, che il suo padrone diceva di aver acquistato in Spagna, ma che presumibilmente aveva arraffato in qualche contrada del nord-ovest servendosene come animale da circo. Il cane venne notato da un agricoltore presente allo spettacolo, che lo comprò per una cifra più che notevole e se lo portò via. Il bracco però, non avvezzo alla vita di canile, riuscì a scappare per le campagne ma fu casualmente individuato da un contadino di Ranza, che glielo portò immediatamente. Proprio in quel periodo, Ranza aveva in calore Flora, una splendida bracca roano marrone di straordinarie qualità venatorie, la quale poteva vantare una provenienza davvero esclusiva: i canili di Carlo III di Borbone, ultimo signore di Parma e Piacenza prima dell’unità d’Italia. Ranza intuì qualcosa in quel vagabondo denutrito, e decise di compiere l’esperimento prima di restituire il cane al legittimo proprietario. Nacque una cucciolata di bianco marrone, roani marrone e marroni quasi unicolori; fra questi cuccioli, un maschio roano attirò le attenzioni dell’allevatore, che gli diede il nome Pluto. Crescendo, l’animale si rivelò in possesso di meravigliose doti venatorie facendolo assurgere a capostipite di quelli che, da lì a poco tempo, sarebbero stati i bracchi più desiderati d’Italia. Presto infatti, complici i fattori ed i factotum di Ranza, i cani di Carpaneto si diffusero dapprima in tutta la provincia e poi nell’intero lombardo-veneto, consentendo così a molti piccoli allevatori e privati cacciatori di farsi un vanto nel possedere un cane con quel sangue. I “Ranza” sono di taglia più contenuta rispetto ai bracchi lombardi e piemontesi, anche se fra questi ultimi c’è una corrente, quella “Aschieri”, i cui rappresentanti sono di struttura molto più piccola e leggera rispetto agli altri. Si presentano spesso con un mantello roano marrone ed hanno una bella testa cesellata e leggermente montonina, valorizzata in più da una maschera facciale che deve essere sempre simmetrica, pena lo scarto. Bei cani di buon carattere, facili da addestrare e svelti trottatori, aiutati da un garrese alto, i “Ranza” forniranno la base genetica per tutti i bracchi piacentini e, successivamente, per i migliori bracchi italiani.

Nel 1901, Luigi Betti, nipote diretto di Giovanni Ranza, presenta Hock, uno dei suoi bracchi, all’esposizione di Milano, stravincendola e destando un notevole entusiasmo fra i cinofili dell’epoca. L’anno seguente ripete a Torino il successo milanese, dominando l’intera esposizione con Lampo, giudicato nientemeno che da Ferdinando Delor. Sempre in quegli anni, nelle prove di lavoro si impone Weiss, imponente braccone piemontese del marchese Ildefonso Stanga il quale continuò ancora per cinquant’anni ad allevare bracchi a suo dire “puri Ranza” e se, nel 1904, il senatore Camillo Tassi di Piacenza, presidente dell’Associazione Cacciatori Italiani vince con il suo Thiers tutte le esposizioni dell’anno, nel 1906 Ras V° dell’avvocato Toselli conquista il primo posto a Milano. Si inaugura così ufficialmente la carriera braccofila del suo proprietario, il quale, tre anni dopo, insieme con l’ingegner Chiappini ed il conte Marazzani, costituisce il “Canile del Trebbia” con lo scopo esclusivo di allevare bracchi italiani di tipo piacentino. Non sono i soli: nel frattempo, i “Placentiae” dell’avvocato Rombo, Lorik, Senna e Bill, vanno sbaragliando ogni concorrenza sui campi di gara e nelle esposizioni scavalcando cani di altre razze, comprese talvolta anche quelle inglesi che proprio in quel periodo cominciano a descrivere la loro parabola ascendente. Il bracco quindi, pur subendo una concorrenza numerica, non è affatto morto e sepolto come un po’ frettolosamente avevano affermato anni prima alcuni cinofili del tempo e come il grande Delor, pur amandolo sostiene, guardando alla necessità di far ricorso a sangue pointer per alleggerirlo, sfrondarlo e metterlo al “..passo con i tempi”. L’insigne maestro, esprimendo quelle opinioni dimostra, malgrado l’indiscutibile competenza, di essere in pieno figlio di un’epoca ancora povera di cognizioni genetiche, oltre che di aver subito l’influenza da altri grandi, ben più di lui, come Hegewald e Korthals con cui era in contatto epistolare. Ma mentre questi avevano appena finito di plasmare nuove razze, Delor fa finta di non accorgersi di aver davanti a sé un patrimonio genetico, di “sangue” si diceva allora, che non può e non deve essere in alcuna maniera mescolato ad altri. Nemmeno a quello, sublime, del grande fermatore britannico.

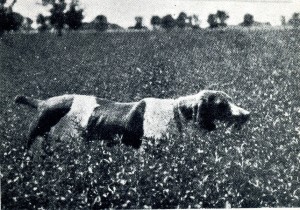

I cani del “Trebbia” sono soggetti straordinari. A partire dal 1911 si impongono sui rings e sui terreni di tutta Italia fino a raggiungere il culmine nel ’14 con le prove di Anzio, dove Dir e Milan del Trebbia conquistano il primo ed il secondo posto, davanti a pointer e setter. Li guida un mago, anzi, il Mago in persona: il veronese Gianni Puttini. Purtroppo però, come ogni grande avventura, anche quella del nostro bracco, è funestata dal pericolo. Il primo di questi scoppia nel 1915: è la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. L’immane tragedia, con il tributo di uomini e di risorse che esige attraverso il reclutamento continuo ed il contingentamento dei generi di prima necessità, rende impossibile l’allevamento canino. Al pari di quel che accade in Gran Bretagna, quasi tutti i grandi canili vengono smantellati, gli animali sono ceduti a privati o, nel peggiore dei casi, abbandonati a se stessi. Un intero patrimonio di sacrifici, di cuore e d’intelletto, viene smembrato senza pietà.

Ma, per dirla con Eduardo, ogni “nuttata”, anche quella della guerra, è destinata a finire. Nel 1918 Le famiglie si riuniscono, il lavoro riparte e si ricomincia timidamente a coltivare le attività che il conflitto aveva prepotentemente congelato. Un giovane milanese, rimasto benestante nonostante la guerra, sceglie le colline della Val Trebbia per le sue giornate di caccia. Si chiama Giulio Colombo e pare possieda per i cani un occhio ed un intuito senza pari. Passando accanto ad un cascinale nota un bel cane dal mantello roano chiaro, legato tristemente ad un albero con una robusta corda di canapa. Appartiene ad una vedova di guerra che, da brava madre di famiglia, cerca di tenerlo al meglio ma non può lasciarlo libero per evitare che il bracco divori le poche galline rimastele. Colombo lo acquista immediatamente portandolo con sé a Milano nel suo canile d’Olona, in cui, nell’arco di pochi mesi confluiranno molti altri bracchi scampati avventurosamente agli anni del conflitto e permettendo al gentleman milanese di ricostituire un nucleo di eccezionale importanza genetica. Anche Giulio Colombo però, ha i suoi rovesci e i suoi daffari e ad un certo momento si trova a dover cedere l’intero canile al cavalier Vittorio Necchi di Pavia, il re delle macchine da cucito. Uomo abituato a pensare in grande, Necchi decide in men che non si dica di costituire un razionale allevamento esclusivo di bracchi italiani, situandolo all’interno della sua splendida riserva, la “Portalupa”, autentico paradiso naturale.

I successi non tardano ad arrivare, ma il destino continua ad infierire sul nobile fermatore italiano e una serie di epidemie di filaria, parallele ad un’altalena di alti e bassi economici, costringono anche l’intrepido cavaliere a cedere i cani rimasti nelle mani di alcuni appassionati. Fra questi c’è Paolo Ciceri, un segaligno agricoltore della provincia pavese, braccofilo di vecchia data e consigliere dell’allora Kennel Club d’Italia. Ciceri, consigliato da Gastone Puttini acquista da Vittorio Necchi il cane con il quale ha inizio il suo cammino verso la nuova rinascita della razza, il grande Giulio della Portalupa, bianco arancio dalle straordinarie qualità venatorie.

Il bracco italiano, dopo tutte le peripezie che ha dovuto subire, pare aver trovato il vero, definitivo nume tutelare. Ciceri, confortato dalla sua esperienza di allevatore, mette in piedi un canile di bracchi convogliando buona parte del migliore retaggio sanguineo rimasto in Italia, andando a costituire l’allevamento dei Ronchi, il più importante della storia della razza, devoto soprattutto alla produzione di soggetti roani e bianco marroni, malgrado il suo capostipite. Contemporaneamente, suo zio Luigi, dà vita al canile dell’Adda, che invece punterà soprattutto su bracchi italiani bianchi arancio di derivazione piemontese, con qualche soggetto più piccolo di chiara linea “Aschieri”, annoverando fra le sue “perle” la grandissima campionessa Adda dell’Adda, che ancora adesso, ottant’anni dopo, rappresenta un modello di notevole livello morfologico e funzionale.

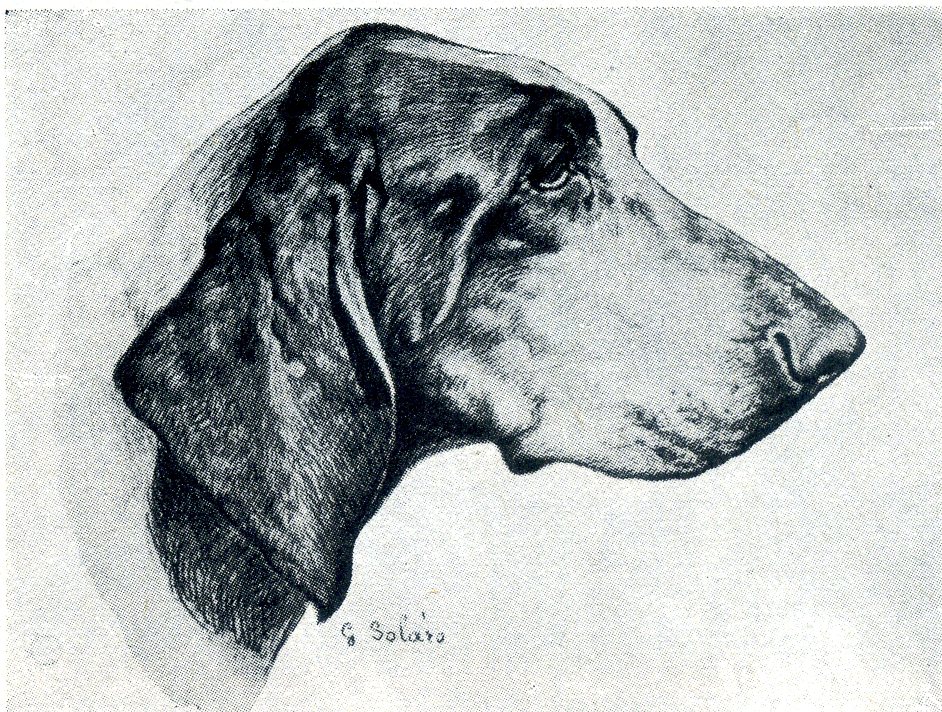

Il 1923 è un anno di particolare importanza per il bracco: Bosisio, Cerrone, Silva e nientemeno che Giuseppe Solaro compilano il nuovo standard della razza, sottoponendola anche all’approvazione di uomini come Cajelli, Pastrone, Dehò, Trebbi, i Ciceri, Necchi, Valentini, Griziotti e Zacchini. Il bracco d’Italia, anche in via ufficiale, diventa finalmente uno solo. La prima e la più contestata delle novità introdotte con lo standard del ’23 è certamente la questione della taglia. Il dettato tecnico prescrive una taglia che spazia da un minimo di 55 ad una massimo di 67 cm di altezza per un peso che può variare dai 25 ai 40 chili. Se da una parte, come giustamente dimostrerà lo stesso Solaro in un suo pregevole commento allo standard, questo contribuirà a facilitare le cose agli allevatori e ad andare incontro alle giuste esigenze di coagulare le correnti di sangue che vanno dal grande braccone lombardo fino al cesellato e compatto bracco Ranza, dall’altra, i fautori delle due tipologie di bracchi, quello pesante e quello leggero che in esposizione avevano fino ad allora viaggiato su due binari separati, scatenano una polemica che si placherà solo dopo molti anni.

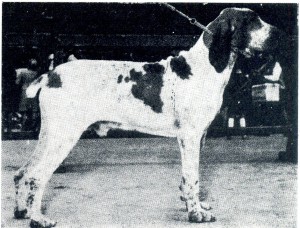

Nel 1934, l’Italia è invitata a partecipare all’ Esposizione Mondiale di Francoforte. All’epoca non era come adesso, ed il concorso veniva gestito integralmente a livello di società centrali. Quella italiana, l’ex Kennel Club che con l’autarchia linguistica è intanto diventata l’Enci diretta da Rino Radice, stabilisce di presentare un lotto di cani dando naturalmente la priorità alle razze italiane. Radice deputa Paolo Ciceri ad accompagnare la nostra rappresentanza, e questi, in una delle sedici casse di legno in partenza dalla stazione centrale di Milano, porta con sè anche Bice dei Ronchi, roana di espressione e proporzioni magnifiche. In Germania è un trionfo: Bice, la prima volta per un cane italiano, ritorna a casa campionessa mondiale. La notizia viene riportata da tutti i giornali, anche quelli non specialistici, e rilancia il bracco italiano: il Duce ne vuole addirittura sei nel parco di Villa Torlonia e per tutti gli allevatori è una salutare iniezione di adrenalina.

La seconda guerra mondiale, ripete gli strazi e gli scempi della prima. Ma anche questa, grazie a Dio, finalmente finisce. A differenza però che nel primo dopoguerra, quando la razza non era stata ancora pienamente ricoltivata, questa volta il “materiale” è ben fissato, sia in qualità che, tutto sommato, in quantità. Il 1949 è un altro anno di importanza fondamentale: il 27 novembre di quell’anno, si costituisce a Lodi la Società Amatori Bracco Italiano. Intorno al tavolo dei fondatori, siedono Nino Ferrari, Felice De Mattia, Camillo Valentini, Luigi e Paolo Ciceri, Giacomo Griziotti e Leone Lorenzoni, L’obiettivo è quello di non disperdere le forze ed il sangue dopo tanti perigli finalmente riunito, nonché di promuovere presso i cacciatori, sempre più orientati verso le veloci razze britanniche, le straordinarie qualità del nostro bracco nazionale. Il lotto di cani presentato al raduno di Lodi è magnifico: il “materiale”, nonostante tutto, c’è ancora.

Il dopoguerra e tutti gli anni cinquanta, vedono il sorgere di molti importanti allevamenti. Nel 1958, un outsider interrompe l’egemonia sanguinea dei cani dei “Ronchi”: è Luchino di Silvabella, straordinario roano che oltre ad essere bello diventa anche campione di lavoro.

Ma gli allevamenti che contano sono diversi: i bracchi delle “Forre”, di Edmondo Amaldi che in Napoleone delle Forre, campione di bellezza nel 1959, vedono il primo rampollo illustre di una casata che produrrà campioni per tutto il decennio successivo; i del “Crocione” di Ettore Ziviani che con Tina del Crocione assurgono nel 1961 al campionato assoluto, ripetendosi poi nel 1963 con Cia; i del “Maseca” di Laganà, campioni ammiratissimi nel 1964 e nel 1965 con Rol e Ril del Maseca; i del “Vergante” di Ermanno Medana, che in Banco del Vergante di proprietà di Giacomo Griziotti, trovano un epigono

indimenticabile: questo cane eccezionale, nato a maggio del 1961, diventa campione italiano di bellezza a sette anni d’età, nel 1968, e cosa ancor più straordinaria, diventa campione assoluto a nove anni, nel 1970, a testimonianza di un sangue eccelso. Il 1967 è l’anno di un altro indimenticato campione: si tratta di Lir 2° dei Ronchi, che diventa campione assoluto e razzatore ineguagliabile.

Gli anni settanta, fermo restando il primato genealogico più o meno costante dei cani di Ciceri, incominciano con una supremazia disputata fra tre grandi canili. Il primo è quello delle “Bandite” di Carlo Carlevarini, che ha attinto molto dal sangue delle Forre, e che riesce a produrre un campione di bellezza all’anno per quattro anni di fila, dal ’71 al ’74. I cani sono nomi celebri: Capo, Asso, Aster e Smit delle Bandite. Poi c’è il canile di Montepetrano, di Mario Buroni, con Nanà, Reno e Rubina di Montepetrano, figlia del grande Lir 2°; poi ancora i della “Salvetta” di Gioria, fra cui spicca la splendida Dada, campionessa italiana nel 1973. Nel lavoro si distinguono i del “Zerbio” di Tansini e intanto si affacciano sulla scena braccofila altre importanti famiglie, quella dei “Valgrisanche” di Renato Candiotto, dei “Dell’Asolano” di Bergamin e dei “Sanchi”, degli omonimi fratelli di Morciano di Romagna.

Questi allevamenti, insieme con altri grandi nomi della cinofilia braccofila sorti dopo, quali i “Monte Alago”, i “Boscaccio”, i “Cascina Croce”, i “Monte Benedetto”, i “Cascina Merigo”, i “della Croccia” hanno continuato, e continuano, a produrre campioni di bellezza e di lavoro per tutti gli anni ottanta e gli anni novanta che, come è facile immaginare, sarebbe troppo lungo ed inutilmente didascalico esaminare nel dettaglio.

E’ tempo di tirare le redini e far riposare il cavallo che ci ha portato in questa rapida galoppata attraverso gli ultimi cent’anni del bracco italiano. Spero, per voi che avete letto, che queste note siano risultate in qualche modo interessanti, pur se gravate dai limiti posti dallo spazio di un semplice articolo

Per me che le ho scritte, e che ho avuto a che fare con oltre duecento cani, vi confesso che è stata

un’esperienza appassionante. Mi ha fatto scoprire una razza che avevo sfiorato solo sporadicamente, qualche volta a caccia con amici, e di cui avevo letto tante cose ma sempre con l’occhio del cinotecnico e la mente del cinologo. Solo da poco mi sono avvicinato in senso più attivo grazie a Santo Laro, il grande allevatore che in riva allo Stretto forgia nel suo canile autentiche macchine da caccia, il quale mi ha fatto dono di Foco della Croccia, di cui prossimamente vi parlerò.

![]() Il bracco italiano è roba nostra. Teniamolo fra le cose più care, amiamolo come un fratello, rispettiamolo come un maestro che da centinaia d’anni insegna ad andare a caccia a generazioni di uomini, e che spiega i misteri della natura perdonando le padelle e le omissioni. Anche quelle, in buona fede, del vostro indegno cronista.

Il bracco italiano è roba nostra. Teniamolo fra le cose più care, amiamolo come un fratello, rispettiamolo come un maestro che da centinaia d’anni insegna ad andare a caccia a generazioni di uomini, e che spiega i misteri della natura perdonando le padelle e le omissioni. Anche quelle, in buona fede, del vostro indegno cronista.